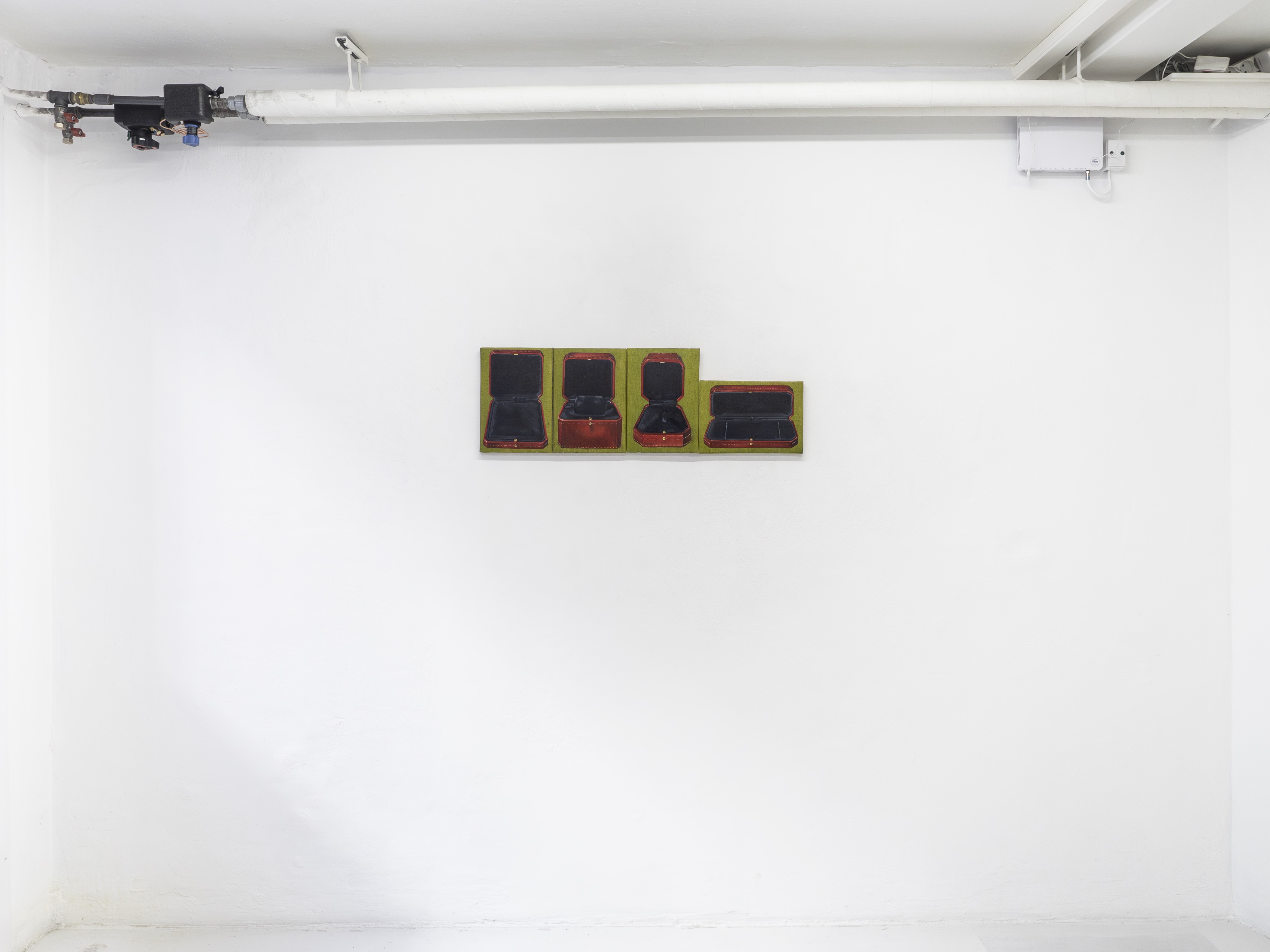

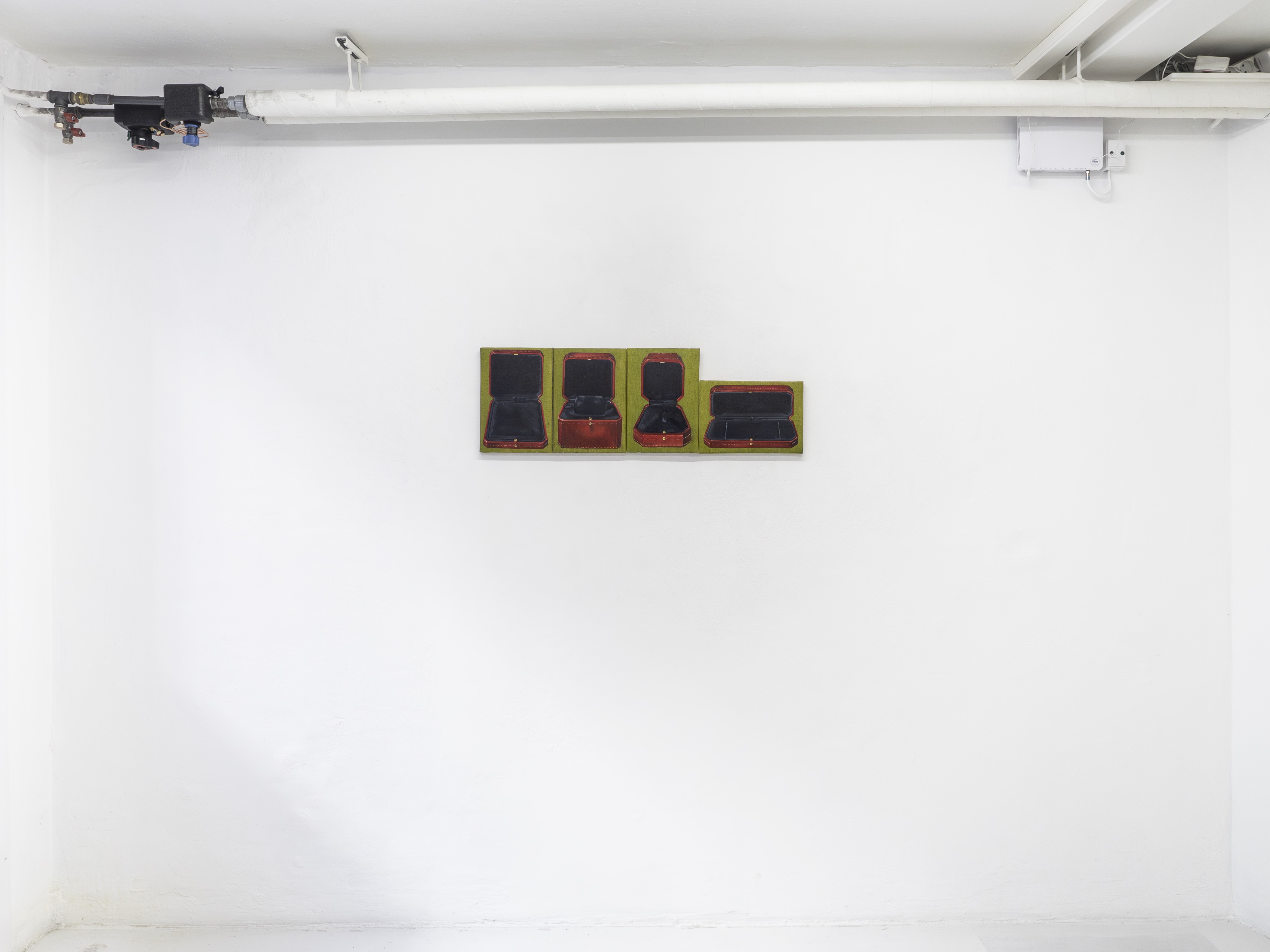

Alibi I-IV, 2025

Ming Yuan

21 x 29 x 2 cm each

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi V, 2025

Ming Yuan

75x75x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi VI, 2025

Ming Yuan

75x68x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi VII, 2025

Ming Yuan

75x68x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi VIII, 2025

Ming Yuan

75x116x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

MING YUAN

ALIBI

09.02.25-16.03.25

OPELVILLEN

Verfasst von Alisia Wood

Pistaziengrüne Schmucketuis, in Wildleder ummantelt und akzentuiert durch heroisch goldene Pinselstriche, eröffnen ein subtiles Spiel mit Licht und Schatten. Schmuck jedoch, findet man nicht, nur eine scheinbar abgrundtiefe Leere. Doch vielleicht enthüllen diese kleinen Schachteln auf den zweiten Blick, dass das Fehlen eines Objekts, das mit Schönheit, Wohlstand und Status assoziiert wird, Etwas, das viel wertvoller ist als der Schmuck selbst?

An offene Särge erinnernd positioniert und mit schwarzem Samt ausgekleidet, präsentieren sich die vier Gemälde mit den Titeln Alibi V, Alibi VI, Alibi VII und Alibi VIII in einer fast architektonischen, anorganischen Erscheinung. Trotz des vorherrschend apollinischen Ansatzes dieser Werke, dem der schönen Ordnung, tragen sie auch eine Spur des Dionysischen, Abgründigen. Zum einen durch ihre verborgenen, zart überzogenen Proportionen und zum anderen durch ihre zur Begierde verleitenden Objektdarstellung.

Für ALIBI schuf Ming Yuan Porträts von replizierten leeren Schmucketuis von Van Cleef & Arpels, eine französische Luxus-Schmuckmarke – für diejenigen unter euch die mit Debütant:innen-Marken nicht vertraut sind. Mit einem geheimnisvollen Hochpreissystem, das den Wert und die Exklusivität der Marke bewahren soll, ist es kaum verwunderlich, dass diese hohen Preise und die damit einhergehende Exklusion in einem unerfüllten Verlangen mündet, welches sich wiederum in eine phantomartige Welt von Van Cleef & Arpels auf Taobao, einer chinesischen Online-Shopping-Website, freisetzt. Dort findet sich neben zahlreichen anderen Luxusmarken eine Fülle an Repliken, die von Menschen erworben werden, die Ihren Geschmack nicht durch Ihr Budget diktieren lassen.

In Zeiten wirtschaftlicher Rezession vertieft sich die Klassenspaltung und die finanzielle Fragilität jedes einzelnen wird umso deutlicher. Es überrascht nicht, dass Modetrends wie Old Money und Quiet Luxury versuchen, diese Kluft mit der Illusion einer Annäherung an eine aussterbende Spezies, die der oberen Mittelschicht, zu kompensieren. Beide Trends inszenieren sich als etwas, dass sie eindeutig nicht sind. So gesehen ist Quiet Luxury mit seiner hochwertigen Qualitäts-Signatur alles andere als leise und die Old Money-Ästhetik, oft von jenen imitiert, welche keine generationsübergreifenden Vermögenswerte erbten. Zwei gegensätzliche Pole, die sich möglicherweise in der Mitte treffen – ähnlich wie in MING YUANs Werk – indem Sie Inspiration aus einer replizierten und damit erschwinglichen Version eines High-End-Luxusobjekts schöpft, verschwimmen die Grenzen von Zugänglichkeit und Identität.

Dieses Konzept der ästhetisierten Identität knüpft an eine lange Geschichte der Objektifizierung an. Im Hinblick auf die orientalische Frauenfigur zeigt sich dies insbesondere durch Exotismus, den kolonialen Blick und die Reduktion komplexer menschlicher Identitäten auf idealisierte Bilder. Afong Moy, bekannt als The Chinese Lady, wurde (1830-1850) von den Carne-Brüdern in die USA gebracht, um als lebendiges Museumsobjekt ausgestellt zu werden. Ihre Anziehungskraft resultierte nicht aus ihrer Nacktheit, sondern aus ihrer dekorativen Ähnlichkeit zu Seidenstoff, Mahagoni und Porzellan. Die Theorie des Orientalismus (Cheng) zeigt, wie asiatische Weiblichkeit, aus westlicher Perspektive, damit verknüpft wurde, Frauen* in Bezug auf die sie umgebenden Objekte zu betrachten – als ornamental, künstlich und transportabel. Diese spezifische Form der Objektifizierung wurde lange übersehen. So ringen wir noch heute damit, die politischen, rassistischen und existenziellen Auswirkungen einer menschlichen Figur, reduziert auf ein ornamentales Dasein, zu erfassen.

Meine Faszination galt schon immer der Hierarchie zwischen Rahmen und Bild: Das Geschenkband rahmt die Schachtel, die Schachtel rahmt das Geschenk, und das Geschenk rahmt die Identität. Indem ich die Schachtel, eine oft übersehene Schicht, zur Protagonistin erhebe, erforsche ich, wie Ornamentik Wert, Präsentation und Bedeutung vermittelt. Diese Schachteln bergen keine Edelsteine mehr, sondern zeigen vielmehr, wie Schmuck die Last von Identität und Sehnsucht trägt und die Grenze zwischen Materialität und Selbstwahrnehmung verwischt. (Ming Yuan, Künstler:innenstatement, 2025)

Ming Yuan stellt die westlich fetischisierte, dekorative Darstellung asiatischer Weiblichkeit in Frage, indem sie das dekorative Element – den Schmuck – entfernt. Mit ALIBI vertieft sie ihre theoriebasierte künstlerische Vision, schafft einen neuen Rahmen zur Erforschung der Spannung zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit, untersucht die duale Natur des Menschseins und lädt dazu ein, die Schnittstelle zwischen Objekt- und Subjektsein neu zu überdenken.

Ming Yuan

21 x 29 x 2 cm each

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi V, 2025

Ming Yuan

75x75x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi VI, 2025

Ming Yuan

75x68x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi VII, 2025

Ming Yuan

75x68x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

Alibi VIII, 2025

Ming Yuan

75x116x2 cm

Oil on cotton canvas

Öl auf Baumwolle

MING YUAN

ALIBI

09.02.25-16.03.25

OPELVILLEN

Verfasst von Alisia Wood

Pistaziengrüne Schmucketuis, in Wildleder ummantelt und akzentuiert durch heroisch goldene Pinselstriche, eröffnen ein subtiles Spiel mit Licht und Schatten. Schmuck jedoch, findet man nicht, nur eine scheinbar abgrundtiefe Leere. Doch vielleicht enthüllen diese kleinen Schachteln auf den zweiten Blick, dass das Fehlen eines Objekts, das mit Schönheit, Wohlstand und Status assoziiert wird, Etwas, das viel wertvoller ist als der Schmuck selbst?

An offene Särge erinnernd positioniert und mit schwarzem Samt ausgekleidet, präsentieren sich die vier Gemälde mit den Titeln Alibi V, Alibi VI, Alibi VII und Alibi VIII in einer fast architektonischen, anorganischen Erscheinung. Trotz des vorherrschend apollinischen Ansatzes dieser Werke, dem der schönen Ordnung, tragen sie auch eine Spur des Dionysischen, Abgründigen. Zum einen durch ihre verborgenen, zart überzogenen Proportionen und zum anderen durch ihre zur Begierde verleitenden Objektdarstellung.

Für ALIBI schuf Ming Yuan Porträts von replizierten leeren Schmucketuis von Van Cleef & Arpels, eine französische Luxus-Schmuckmarke – für diejenigen unter euch die mit Debütant:innen-Marken nicht vertraut sind. Mit einem geheimnisvollen Hochpreissystem, das den Wert und die Exklusivität der Marke bewahren soll, ist es kaum verwunderlich, dass diese hohen Preise und die damit einhergehende Exklusion in einem unerfüllten Verlangen mündet, welches sich wiederum in eine phantomartige Welt von Van Cleef & Arpels auf Taobao, einer chinesischen Online-Shopping-Website, freisetzt. Dort findet sich neben zahlreichen anderen Luxusmarken eine Fülle an Repliken, die von Menschen erworben werden, die Ihren Geschmack nicht durch Ihr Budget diktieren lassen.

In Zeiten wirtschaftlicher Rezession vertieft sich die Klassenspaltung und die finanzielle Fragilität jedes einzelnen wird umso deutlicher. Es überrascht nicht, dass Modetrends wie Old Money und Quiet Luxury versuchen, diese Kluft mit der Illusion einer Annäherung an eine aussterbende Spezies, die der oberen Mittelschicht, zu kompensieren. Beide Trends inszenieren sich als etwas, dass sie eindeutig nicht sind. So gesehen ist Quiet Luxury mit seiner hochwertigen Qualitäts-Signatur alles andere als leise und die Old Money-Ästhetik, oft von jenen imitiert, welche keine generationsübergreifenden Vermögenswerte erbten. Zwei gegensätzliche Pole, die sich möglicherweise in der Mitte treffen – ähnlich wie in MING YUANs Werk – indem Sie Inspiration aus einer replizierten und damit erschwinglichen Version eines High-End-Luxusobjekts schöpft, verschwimmen die Grenzen von Zugänglichkeit und Identität.

Dieses Konzept der ästhetisierten Identität knüpft an eine lange Geschichte der Objektifizierung an. Im Hinblick auf die orientalische Frauenfigur zeigt sich dies insbesondere durch Exotismus, den kolonialen Blick und die Reduktion komplexer menschlicher Identitäten auf idealisierte Bilder. Afong Moy, bekannt als The Chinese Lady, wurde (1830-1850) von den Carne-Brüdern in die USA gebracht, um als lebendiges Museumsobjekt ausgestellt zu werden. Ihre Anziehungskraft resultierte nicht aus ihrer Nacktheit, sondern aus ihrer dekorativen Ähnlichkeit zu Seidenstoff, Mahagoni und Porzellan. Die Theorie des Orientalismus (Cheng) zeigt, wie asiatische Weiblichkeit, aus westlicher Perspektive, damit verknüpft wurde, Frauen* in Bezug auf die sie umgebenden Objekte zu betrachten – als ornamental, künstlich und transportabel. Diese spezifische Form der Objektifizierung wurde lange übersehen. So ringen wir noch heute damit, die politischen, rassistischen und existenziellen Auswirkungen einer menschlichen Figur, reduziert auf ein ornamentales Dasein, zu erfassen.

Meine Faszination galt schon immer der Hierarchie zwischen Rahmen und Bild: Das Geschenkband rahmt die Schachtel, die Schachtel rahmt das Geschenk, und das Geschenk rahmt die Identität. Indem ich die Schachtel, eine oft übersehene Schicht, zur Protagonistin erhebe, erforsche ich, wie Ornamentik Wert, Präsentation und Bedeutung vermittelt. Diese Schachteln bergen keine Edelsteine mehr, sondern zeigen vielmehr, wie Schmuck die Last von Identität und Sehnsucht trägt und die Grenze zwischen Materialität und Selbstwahrnehmung verwischt. (Ming Yuan, Künstler:innenstatement, 2025)

Ming Yuan stellt die westlich fetischisierte, dekorative Darstellung asiatischer Weiblichkeit in Frage, indem sie das dekorative Element – den Schmuck – entfernt. Mit ALIBI vertieft sie ihre theoriebasierte künstlerische Vision, schafft einen neuen Rahmen zur Erforschung der Spannung zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit, untersucht die duale Natur des Menschseins und lädt dazu ein, die Schnittstelle zwischen Objekt- und Subjektsein neu zu überdenken.

MING YUAN

ALIBI

09.02.25-16.03.25

OPELVILLEN

Written by Alisia Wood

Pistachio green Jewellery boxes enveloped in suede leather with no Jewellery to find but the abyss of emptiness. Delicately heroic golden accentuations, enable a subtle play with shadow and light. Though on second glance these tiny boxes carry much more than just air. Perhaps the absence of an object connected to beauty, wealth and status reveals something much richer than the jewellery itself?

Coffin-like positioned and lined in black velvet, the four Paintings named Alibi V, Alibi VI, Alibi VII, Alibi VIII, come in an almost architectural, inorganic dress. Despite the works predominant apollonian approach, one of beautiful order; whilst also beholding a minimal weight of the dionysian with their hidden exaggerated proportions on one hand and on the other, through their depiction of objects that might entice greed and desire.

For ALIBI MING YUAN created portraits; of the replicated empty Jewellery boxes of Van Cleef & Arpels, which is, for those of you who are not familiar with debutant brands, a french luxury jewelry brand. With a mysterious high pricing system, a way for the Brand to hold onto its value and exclusivity, it’s no wonder the high pricing, its exclusivity and therefore unfulfilled desire has led to unlock a phantom-like world of Van Cleef & Arpels on Taobao, a Chinese online shopping website, alongside a range of existing luxury brands whose replicas are widely spread among the many people who won’t let their taste be limited by budget.

In times of economic recession, the class division widens and the fragility of financial security looms larger. It’s no surprise that fashion trends such as old money and quiet luxury are seemingly trying to balance this gap with the illusion of blending into the dying species of the higher middle class. Both are trying to cosplay something that they are clearly not. So to speak is quiet luxury with its high-end quality and handcrafting signature quite not quiet and the old money trend is often imitated by those who are not connected to generational inheritances of wealth. Two opposite ends who might cross paths in the middle — similar to MING YUAN’s work — by taking inspiration from a replicated and therefore affordable version of a high-end luxury object, the limits of accessibility and identity fade.

This notion of aestheticised identity ties into a long history of objectification. In view of the Oriental female figure it shows in particular through exoticism, colonial gaze, reduction of complex human identities to idealised images. Afong Moy, known as The Chinese Lady, was brought to the U.S. by the Carne brothers (1830–1850s) as a living museum exhibit. Her allure stemmed not from nudity but from her decorative resemblance to silk, mahogany, and porcelain.The theory of Orientalism (Cheng) depicts how Asiatic femininity, from a western perspective, was tied to framing Women* by and into objects surrounding them – as ornamental, artificial and portable. This specific form of personhood has been largely overlooked, yet we struggle to process the political, racial and existential implications of a human figure reduced to ornament.

‘My fascination has always been with the hierarchy between frame and image: the ribbon frames the box, the box frames the gift, and the gift frames identity. By elevating the box (an often overlooked layer) to the role of protagonist, I explore how ornamentation conveys value, presentation, and meaning. No longer holding gemstones, these boxes instead reveal how adornment carries the weight of identity and aspiration, blurring the line between materiality and self-perception.’ (Ming Yuan, Artist Statement, 2025).

Ming Yuan challenges the narrative of western fetishised decorative personhood of asiatic femininity simply by removing the decorative aspect – the jewellery. With ALIBI she deepens her theory-driven artistic vision, creates a new frame to explore the tension between interiority and exteriority, examining the dual nature of humanness and invites you to reconsider the intersection of objecthood and personhood.

ALIBI

09.02.25-16.03.25

OPELVILLEN

Written by Alisia Wood

Pistachio green Jewellery boxes enveloped in suede leather with no Jewellery to find but the abyss of emptiness. Delicately heroic golden accentuations, enable a subtle play with shadow and light. Though on second glance these tiny boxes carry much more than just air. Perhaps the absence of an object connected to beauty, wealth and status reveals something much richer than the jewellery itself?

Coffin-like positioned and lined in black velvet, the four Paintings named Alibi V, Alibi VI, Alibi VII, Alibi VIII, come in an almost architectural, inorganic dress. Despite the works predominant apollonian approach, one of beautiful order; whilst also beholding a minimal weight of the dionysian with their hidden exaggerated proportions on one hand and on the other, through their depiction of objects that might entice greed and desire.

For ALIBI MING YUAN created portraits; of the replicated empty Jewellery boxes of Van Cleef & Arpels, which is, for those of you who are not familiar with debutant brands, a french luxury jewelry brand. With a mysterious high pricing system, a way for the Brand to hold onto its value and exclusivity, it’s no wonder the high pricing, its exclusivity and therefore unfulfilled desire has led to unlock a phantom-like world of Van Cleef & Arpels on Taobao, a Chinese online shopping website, alongside a range of existing luxury brands whose replicas are widely spread among the many people who won’t let their taste be limited by budget.

In times of economic recession, the class division widens and the fragility of financial security looms larger. It’s no surprise that fashion trends such as old money and quiet luxury are seemingly trying to balance this gap with the illusion of blending into the dying species of the higher middle class. Both are trying to cosplay something that they are clearly not. So to speak is quiet luxury with its high-end quality and handcrafting signature quite not quiet and the old money trend is often imitated by those who are not connected to generational inheritances of wealth. Two opposite ends who might cross paths in the middle — similar to MING YUAN’s work — by taking inspiration from a replicated and therefore affordable version of a high-end luxury object, the limits of accessibility and identity fade.

This notion of aestheticised identity ties into a long history of objectification. In view of the Oriental female figure it shows in particular through exoticism, colonial gaze, reduction of complex human identities to idealised images. Afong Moy, known as The Chinese Lady, was brought to the U.S. by the Carne brothers (1830–1850s) as a living museum exhibit. Her allure stemmed not from nudity but from her decorative resemblance to silk, mahogany, and porcelain.The theory of Orientalism (Cheng) depicts how Asiatic femininity, from a western perspective, was tied to framing Women* by and into objects surrounding them – as ornamental, artificial and portable. This specific form of personhood has been largely overlooked, yet we struggle to process the political, racial and existential implications of a human figure reduced to ornament.

‘My fascination has always been with the hierarchy between frame and image: the ribbon frames the box, the box frames the gift, and the gift frames identity. By elevating the box (an often overlooked layer) to the role of protagonist, I explore how ornamentation conveys value, presentation, and meaning. No longer holding gemstones, these boxes instead reveal how adornment carries the weight of identity and aspiration, blurring the line between materiality and self-perception.’ (Ming Yuan, Artist Statement, 2025).

Ming Yuan challenges the narrative of western fetishised decorative personhood of asiatic femininity simply by removing the decorative aspect – the jewellery. With ALIBI she deepens her theory-driven artistic vision, creates a new frame to explore the tension between interiority and exteriority, examining the dual nature of humanness and invites you to reconsider the intersection of objecthood and personhood.